XIV FESTIVAL

AMAZÓNICO

RURRENABAQUE, BENI

XIV FESTIVAL

AMAZÓNICO

RURRENABAQUE, BENI

XIV FESTIVAL

La XIV versión del Festival Nacional “Luz Mila Patiño” realizado del 27 al 29 de agosto de 2004, reunió en un gran encuentro inter-cultural a músicos, danzantes y artesanos provenientes de los Pueblos Indígenas que habitan en el Sur de la amazonia boliviana, el mismo que fue realizado en la localidad de Rurrenabaque, Beni.

El tema de este Festival fue: “Música, Danzas, Cantos e Instrumentos Musicales de los Pueblos Indígenas Esse Ejja, Mosetene, Tacana y Tsimane.

Entre los objetivos trazados para este Festival citamos:

- Encuentro y participación de más de 150 músicos y danzantes.

- Generar procesos de recuperación, revalorización de las expresiones propias, por parte de los Pueblos Indígenas involucrados en esta versión del Festival.

- El relevamiento etnomusicológico, la inventariación organológica y de danzas indígenas mediante grabaciones de campo, la fotografía y video, así como su devolución, para que pueda apoyar procesos propios de recuperación y revalorización.

- La publicación de un CD interactivo Multimedia con la investigación realizada, los videos y fotografías de los Pueblos Indígenas participantes y un CD conteniendo la música del Festival.

- La organización del Simposio Nacional de Musicología denominado “La Música en Bolivia. Producción sonora, poder y cambio social”, al que asistieron notorios músicos e investigadores a nivel nacional. (Véase los artículos del Simposio en la sección Publicaciones).

- Apoyar las iniciativas locales vinculadas a los Pueblos Indígenas que participan en el Festival.

Bolivia, pese a ser considerado un país altiplánico, tres cuartas partes de su territorio pertenecen a Valles Mesotérmicos, Amazonía y Chaco. En la Amazonía y el Chaco viven una diversidad de Pueblos Indígenas que mantienen su lengua, su cultura, su música, sus danzas y su identidad.

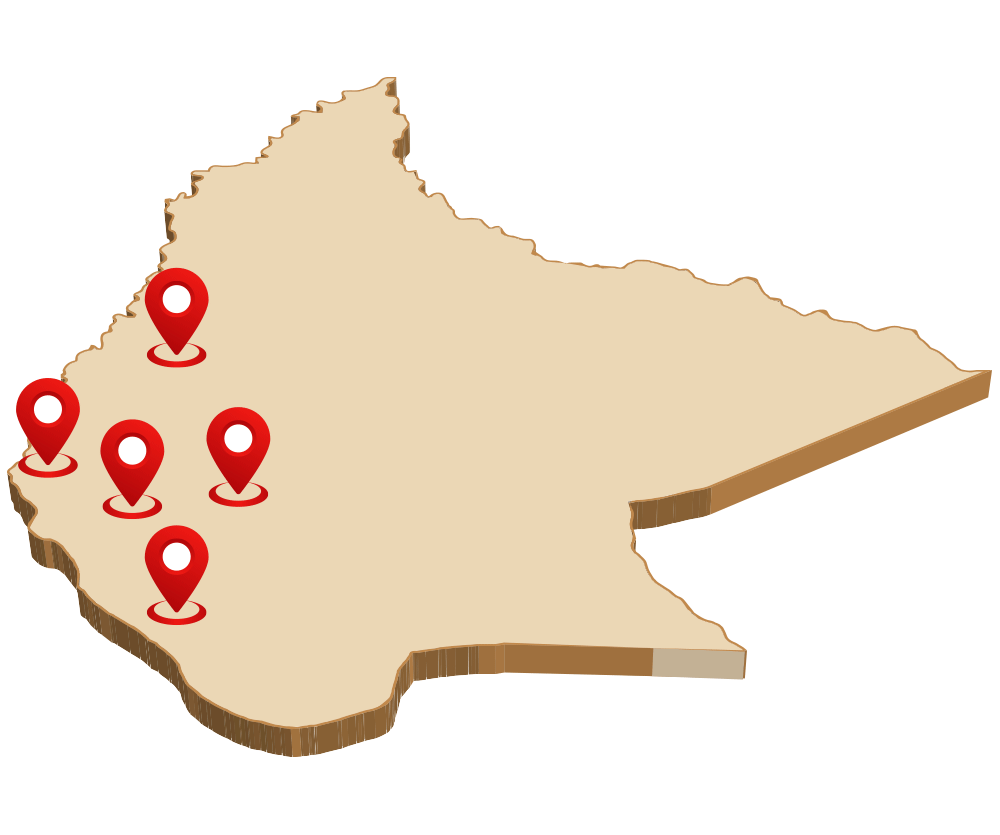

Este XIV Festival trabajó recorriendo las comunidades del Sur de la amazonia boliviana, de los cuales describimos su entorno, su cultura y su relación con la música y danza.

PUEBLO ESSE-EJJA

Como gente de río, grupos de familias se hallan dispersas en las riberas del río Beni, del Madre de Dios y el río Heath, en la frontera con Perú (departamentos de La Paz y Pando, en las provincias Madre de Dios e Iturralde, respectivamente). Se reconocen asentamientos estables en las comunidades de Portachuelo Alto y Portachuelo Bajo, así como en Villanueva (Departamento de Pando). Desde hace pocos años un pequeño grupo de alrededor de 400 personas se halla asentada en la comunidad de Eyoiyoquibo (cerca del pueblo de San Buenaventura-La Paz).

Se calcula que son 1.700 Esse Ejjas y es probable que haya algunos sin contacto en el Parque Nacional Madidi, al Noroeste del departamento de La Paz.

LA PRODUCCIÓN SONORA

Los cambios de mayor envergadura -que se generaron a la par de la nueva forma de vida que fueron adoptando- se encuentran especialmente en la música, la danza y las prácticas religiosas y rituales. Esto ha llevado a que en la actualidad ya no ejecuten ninguna danza tradicional ni interpreten ningún canto propio.

Dos influencias destacadas pueden verse en la actual producción sonoro-musical del Pueblo Esse Ejja:

- La de la música mojeña, por ejemplo en el uso de flauta traversa, los tambores de dos parches, en los ritmos (principalmente en la chovena así como en la ejecución de las danzas como el Tiri Tiri.

- La de los misioneros, principalmente del Instituto Lingüístico de verano, audible en los himnos religiosos cantados tanto en lengua Esse Ejja como en castellano. En este segundo campo hay que destacar la importancia atribuida por los misioneros a la lengua Esse Ejja en las labores misionales o que ha permitido que esta lengua se preserve e incluso se fortalezca. Es importante destacar que la totalidad de los miembros de este pueblo se comunican en su propio idioma, cuentan con un alfabeto en idioma nativo y muchos saben leer y escribir en Esse Ejja.

LOS CANTOS

La acción misional ha sido fundamental en la pérdida de antiguos cantos, los que han desaparecido irremediablemente. En Eyoiyoquibo son los himnos religiosos enseñados por los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, que se siguen enseñando en la escuela, y son cantados por todos los miembros de la comunidad. Como expresan; Iquio epoja (Ese es el día) y Jesús me pastorea.

LAS DANZAS

Antiguas danzas se han perdido debido a la acción misionera. Actualmente bailan danzas de influencia Mojeña y Tacana como el Tiri Tiri.

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

En la comunidad de Eyoiyoquibo, se usa un ensamble compuesto por la flauta traversa, tambores y bombos (doble parche y doble aro). Como instrumento melódico y sustituyendo en algunas melodías a la flauta, se ha introducido la harmónica.

Los antiguos instrumentos sonoro-musicales Esse-Ejja han desaparecido completamente y los ancianos no tienen ningún recuerdo de ellos.

PUEBLO MOSETEN

Los Mosetenes se ubican en los departamentos de La Paz (Prov. Sud Yungas, Municipio de Palos Blancos) y del Beni (Prov. Ballivián, Municipio de San Borja). Las principales comunidades Mosetene son Santa Ana, Muchane, Covendo, Inicua, Asunción del Quiquibey, Simay y Cogotay.

Se calcula una población de aproximadamente 2.600 Mosetenes.

LA PRODUCCIÓN SONORA

La producción sonoro-musical actual tiene influencias tanto de las sociedades “andinas” como de las culturas amazónicas. El uso de la zampoña y de tambores en conjuntos similares a las tropas en los Andes es, sin duda, influencia de los grupos de colonos llegados desde el siglo XVIII. La flauta traversa y el típico bombo de amarre directo son una influencia de los grupos de tierras bajas vinculados a la cultura misional mojeña. Ritmos como la chovena y otros vinculados a la cultura musical eclesiástica dominan la actual música.

Sus fiestas y danzas tienen igualmente fuertes resabios de dramas teatralizados, aunque se hallan vinculadas a actividades como la caza o la presencia de animales salvajes en las comunidades. Como es el caso de la fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre en la población de Covendo que juegan a “la caza del oso”.

Hasta hace poco tiempo, los hombres y mujeres utilizaban sus trajes tradicionales, como la camijeta y el tipoy, elaborados con la corteza de árbol corocho y que todavía lucen en algunas fiestas, confeccionados de algodón.

LOS CANTOS

La música con cantos es excepcional y sólo la ejecutan personas mayores. Estas generalmente se vinculan a un repertorio ligado al violín. Estas interpretaciones cantadas constituyen una influencia de la presencia misionera entre los Mosetene.

LAS DANZAS

Las danzas actuales constituyen recreaciones introducidas por los misioneros franciscanos. No se conocen danzas que sean pervivencias de antiguos bailes Mosetene. Son acompañados con música de flautas y tambores y ritmos muy semejantes a los mojeños.

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

La flauta traversa y los tambores de doble parche son instrumentos fundamentales en la actual actividad musical de los Mosetene. El violín, que actualmente casi ha desaparecido, aún forma parte del repertorio cantado.

El maestro Fidel, destacado músico Mosetene, posee un violín fabricado por el mismo hecho a “cuchillo y machete”. Construido en madera de cedro, sin alma, posee sólo tres cuerdas de nylon -aunque ha sido fabricado para cuatro cuerdas- y que originalmente fueron hilos de distinto grosor para pescar, con los que ejecuta. El arco ha sido hecho de madera. Las cuerdas de frotamiento son de hilo de ropa en dos cuerdas separadas, las que son untadas con incienso para la ejecución.

PUEBLO TSIMANE

Los Tsimane o Chimanes se ubican en el departamento del Beni, en las provincias Ballivián, Moxos y Yacuma (municipios de San Borja, Rurrenabaque, San Ignacio, Santa Ana), en aproximadamente 115 comunidades, donde habitan aproximadamente 8.500 personas.

LA PRODUCCIÓN SONORA

Juergen Riester es quien ha estudiado de manera detenida la música de los Tsimane (1978). El señala que la principal fiesta de los Tsimane era la del Umba, celebrada durante la floración de la “flor de mayo”, en la que participaban sólo los hombres y una mujer adolescente virgen. Esta fiesta era realizada para agradecer a los amos de los animales y de los peces, así como también a los mikikanti (espíritu de los cerros) y para reafirmar la alianza con éstos, que permitió la suficiente alimentación a los Tsimane el año pasado. La fiesta duraba un máximo de siete noches, terminando al amanecer de la última. Al concluir las ceremonias se han renovado los pactos de reciprocidad con los mikikanti (y a través de ellos con los amos de los animales) y se espera que haya bonanza el próximo año. Es el momento en que aparecen las mujeres gritando y llamando a los hombres. Según Riester, la fiesta del Umba representó para los Tsimane “el mantenimiento y reproducción de su sistema económico”.

LOS CANTOS

Juergen Riester señala que los Tsimane cantaban canciones, principalmente, en las horas de la noche, poco antes de retirarse a dormir, antes de que amanezca el día, así como durante las alboradas. Estos cantos eran siempre individuales, ejecutadas cuando estaban en sus lechos. Entre las canciones se hallan aquellas cristianas, canciones amorosas vinculadas al rapto, al cortejo exitoso, el amor defraudado, la vida cotidiana matrimonial, el duelo, canciones sagradas y vinculadas a la caza. Las canciones son propiedad de los shamanes, quienes las adquieren de los mikikanti durante su aprendizaje, y se acompañaban de un pequeño tambor.

LAS DANZAS

Las danzas actuales entre los Tsimane se hallan influidas por otras expresiones dancísticas de los llanos, aunque mantienen expresiones propias que los vinculan con elementos rituales importantes para ellos, como son las montañas, los ríos, el bosque, los animales, donde se ubican los seres del panteón de los Tsimane. Entre las más conocidas se encuentran: El Jochi, La Golondrina, Tigre Viejo y Los Toritos.

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

Actualmente el uso de instrumentos musicales se halla influido por la cultura Moxena. Para acompañar sus eventos festivos usan la flauta traversa, el tambor y el bombo.

PUEBLO TACANA

Se hallan ubicados de manera dispersa en pequeñas comunidades en los departamentos de Pando, La Paz y el Beni, en las provincias de Manuripi, Madre de Dios, Iturralde y Ballivian, respectivamente donde habitan aproximadamente 7.000 Tacanas.

LA PRODUCCIÓN SONORA

La actual producción sonora de los Tacana es fruto de las interrelaciones que ha tenido con las sociedades “andina” amazónica, así como con los misioneros.

Freddy Bustillos señala que antes de la salida de los franciscanos, la vida musical en algunas misiones Tacana era importante, principalmente aquella vinculada a la música eclesiástica europea con arreglos para pequeñas orquestas y coro. Él destaca el encuentro que hizo la investigadora alemana Sondra Wendzel en Tumpupasa y en San José de Uchupiamonas, en domicilios particulares, de “centenas de partituras musicales correspondientes a la actividad religiosa de los siglos XVIII y XIX, y una mínima parte del presente siglo” señalando: “si vemos que en cada hoja copiada existen dos o más partes instrumentales o corales, podemos indicar que son alrededor de 300 el número de las mismas”.

LOS CANTOS

El cantar, una forma de producción musical importante en las sociedades amazónicas, ha perdido relevancia en la sociedad Tacana. Es posible que tal pérdida se deba a la presencia misionera y a sus políticas vinculadas a extirpar la cultura musical indígena.

LAS DANZAS

Las danzas tradicionales son el Tiri Tiri, Los Macheteros, Jarereti, Chamas, Auqui Auqui, y Puli Pulis. Las formas coreográficas de la danza del Tiri Tiri son serpentiformes y en espiral. En la danza de los Chamas, que representa a los “bárbaros”, los danzantes aparecen disfrazados con máscaras, cueros de animales y ramas de árboles. Baile destacado es el de los Puli Pulis, ejecutado por los más ancianos del pueblo, quienes acompañan el baile con flautas verticales denominadas también puli puli. Actualmente los jóvenes han modernizado sus vestimentas y modificado los ritmos de sus bailes.

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

La presencia de los misioneros católicos en la zona Tacana fue decisiva en los cambios que se operaron en el campo de la música y de los instrumentos musicales. Tanto en las misiones de Tumupasa como en San José de Uchupiamonas, los franciscanos implementaron un sistema calendárico religioso cristiano, que era acompañado musicalmente por una Orquesta de Capilla. Para tal efecto enseñaron a los indígenas el manejo del violín, el violón, el bajón y el canto. Con respecto al bajón, Freddy Bustillos señala que este instrumento estaba dividido en dos mitades: uno era llamado macho (9 tubos) y el otro hembra (8 tubos) y tenían una técnica de ejecución “dialogada”.

Actualmente se usan una variedad importante de instrumentos musicales entre los que destacan las flautas traversas, las flautas verticales (puli puli), la zampoña, el pinkillo, el tambor y el bombo.