III FESTIVAL

ORIENTE, CHACO Y AMAZONÍA:

SANTA CRUZ, TARIJA, BENI.

III FESTIVAL

ORIENTE, CHACO Y AMAZONÍA:

SANTA CRUZ, TARIJA, BENI.

III FESTIVAL

Del 2 al 10 de octubre de 1976 se realizó el III Festival Nacional Luz Mila Patiño con el determinante propósito de promocionar el patrimonio cultural artístico de las diferentes etnias del país, ampliando la convocatoria a sectores socioculturales indígenas, sin renunciar totalmente a la participación de grupos folklóricos urbanos bajo la condición de que éstos conserven rasgos de autenticidad.

Con esta nueva perspectiva, el Festival se trazó dos objetivos:

-

- Difundir las manifestaciones folklóricas de las regiones menos conocidas del país;

- Mostrar la riqueza cultural de regiones del Oriente, del Chaco y la Amazonía.

El Festival empezó a crecer y esta III edición estuvo dividida en tres segmentos diferentes; las presentaciones musicales, una feria artesanal donde se expusieron diferentes trabajos manuales en madera, tela, cerámica e instrumentos musicales de las comunidades presentes y un coloquio científico sobre el folklore de las regiones representadas en el festival en el que participaron grandes folkloristas del país junto a historiadores y musicólogos.

Se da un giro trascendental, y durante el coloquio celebrado entre el 8 al 10 de noviembre las deliberaciones estuvieron centradas en la forma, la historia y el significado de las tradiciones dentro del panorama general del folklore boliviano, analizando críticamente la bibliografía existente sobre el Este y Sur del país. Las ponencias fueron difundidas y transmitidas por la radio del Centro Simón I. Patiño.

Del coloquio participaron destacados folkloristas bolivianos: Hernando Sanabria Fernández (Santa Cruz), Alberto Guerra Gutiérrez (Oruro), Rogers Becerra (Beni), Víctor Vara Reyes (Tarija), Marcelo Thorrez, (Instituto Boliviano de Cultura) y Rafael Anaya (Musicólogo y Presidente de la Fundación Universitaria Simón I. Patiño).

Esta experiencia fue la primera de este tipo a nivel nacional.

Para la organización de este Festival, los organizadores designaron en cada departamento a coordinadores regionales, quienes fueron los encargados de seleccionar en concursos locales a los grupos que participarían del Festival.

Como representantes de la región amazónica del Beni se tuvo a una delegación de Moxeños que viven a orillas del rio Ibare quienes interpretaron la danza ”El Torito”.

La música de el Torito tiene el ritmo autóctono del taquirari, es contagiosa, vivaz y alegre en compás de dos por cuatro de movimiento moderado. Existen muchas melodías diferentes con ligeras variantes y la manera de realizar el paso que son propias de cada región. Los instrumentos que se utilizan en la danza El Torito son: Pífano. Flauta. Bombo. Tambor y Sancuti.

Esta danza la bailan hombres, mujeres, de todas las edades, en número sin límite.

Los toritos bailan descalzos y se colocan una máscara hecha de madera con un espejo en la frente, con cintas de colores y una pañoleta de color que tapa toda la espalda, cascabeles amarrados en cada pierna bajo las rodillas que suenan al compás de la música..

El Torito es acompañado por las mamas que bailan con un tipoy colorido y un sombrero adornado con cintas de colores y un pañuelo en las manos, las mamas danzan desafiando a los toritos y habitualmente son sus esposas, los niños y niñas, sus hijos.

En esta danza también participan; las Móperas, el Kabitucusiri, el Japutuqui, el Yawarito y muchos disfrazados con caretas de animales; Tigres, Ciervos, Puercos, Lagartos, Zorros y otros animales de la Selva Amazónica..

La delegación de Tarija alegró a los presentes con la picardía de sus letras y sus ritmos de zapateo.

En la Provincia Cercado de Tarija para cada festividad los copleros y copleras combinan las letras compuestas con picardía y gracia en ruedas, coplas y contrapuntos, los acompañan con la caja, instrumento de percusión hecho de madera de pino o de sauce cubriéndolo con un cuero de estómago de vaca por un lado y por el otro, cuero de cordero.

Durante su demostración emplearon varios instrumentos, entre ellos podemos mencionar la cajita y el erke y también la caña que se los utiliza en el carnaval, El uso del violín, -herencia de la colonia- tiene un lugar importante en la fiesta de la Pascua al hacer zapatear a su ritmo las ruedas y así, estos instrumentos a lo largo del año van turnándose ya que cada uno de ellos tiene su espacio dentro del calendario folklórico.

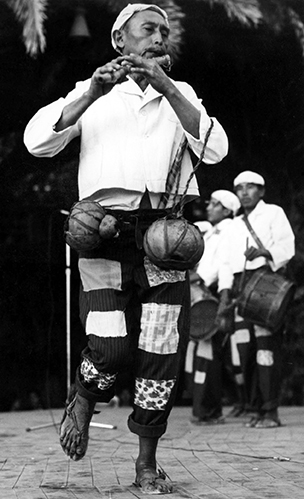

“Los Mingueros”, miembros de la comunidad Carmen del Ruiz, cercana a San Ignacio de Velazco en la Chiquitanía cruceña, sedujeron al público con sus instrumentos, destacando; pífanos, cajas y seko-sekos.

La flauta de pan, llamada seko sekos, es uno de los instrumentos musicales más antiguos de la Chiquitanía. Esta flauta está formada por tres pequeños tubos de tacuara de diferentes tamaños. Es un instrumento es muy importante en algunas comunidades. Se lo utiliza generalmente para las festividades del calendario cristiano, en las procesiones de Pascua y desde el miércoles de ceniza después del carnaval, hasta el día de San Pedro (29 de junio). También el día de San Francisco (3 de diciembre).

El uso del pífano (flauta traversa) asistido de tambores y bombos son interpretados por los músicos -pitocas- encargados del acompañamiento en diversas festividades, gran parte de éstas fueron creadas por los misioneros para seguir a las procesiones de semana santa y los desfiles de las fiestas patronales.

También representando a Santa Cruz se hizo presente un grupo de Guaraníes-Izozeños que interpretaron varias danzas. Las que más destacaron fueron el Ayarise y los Güirapepos.

Los Güirapepos o Wirapepos simbolizan el poder sagrado, el mundo ancestral, siendo seres rápidos y nerviosos, de gran agilidad como guerreros, que se hacen sentir desde el mes de enero cuando en las noches comienzan a tocar sus cornetas (mïmbï puku), un aerófono largo que termina en un cuerno vacuno. Sus melodías, convocan a los antepasados, a las almas, a los ancestros, a las deidades sagradas.

Quienes representan a los antepasados son personas especiales, ligadas a las ritualidades y muchas veces Ipayes, -una especie de chamanes-. Ellos, preparan sus máscaras y trajes en secreto y por más que la comunidad se dé cuenta quienes están bailando de Wirapepo, oficialmente nadie sabe quiénes son. El Wirapepo es un ser liminal, un ancestro que ha llegado a la fiesta de los humanos para compartir en el Arete, el baile y la chicha.

Al final de la fiesta, cuando el Arete culmina se lanzan las máscaras al agua para que los Wirapepos puedan regresar al reino de los antepasados.

La máscara de los Wirapepo se ha convertido en un símbolo del Izozog.

El Ayarise, es un estilo de canto con palabras cuyo significado resulta enigmático entre los mismos maestros cantadores. Esta musicalidad combina oraciones y plegarias. Son composiciones poéticas espontáneas y muy familiares, pero con una grande profundidad y belleza para comunicar su vínculo con lo sagrado, es divulgada en espacios sociales prácticamente exclusivos para los miembros de la comunidad, y revelan su énfasis en la experiencia espiritual personal. Tiene la fuerza para “hacer soñar”.

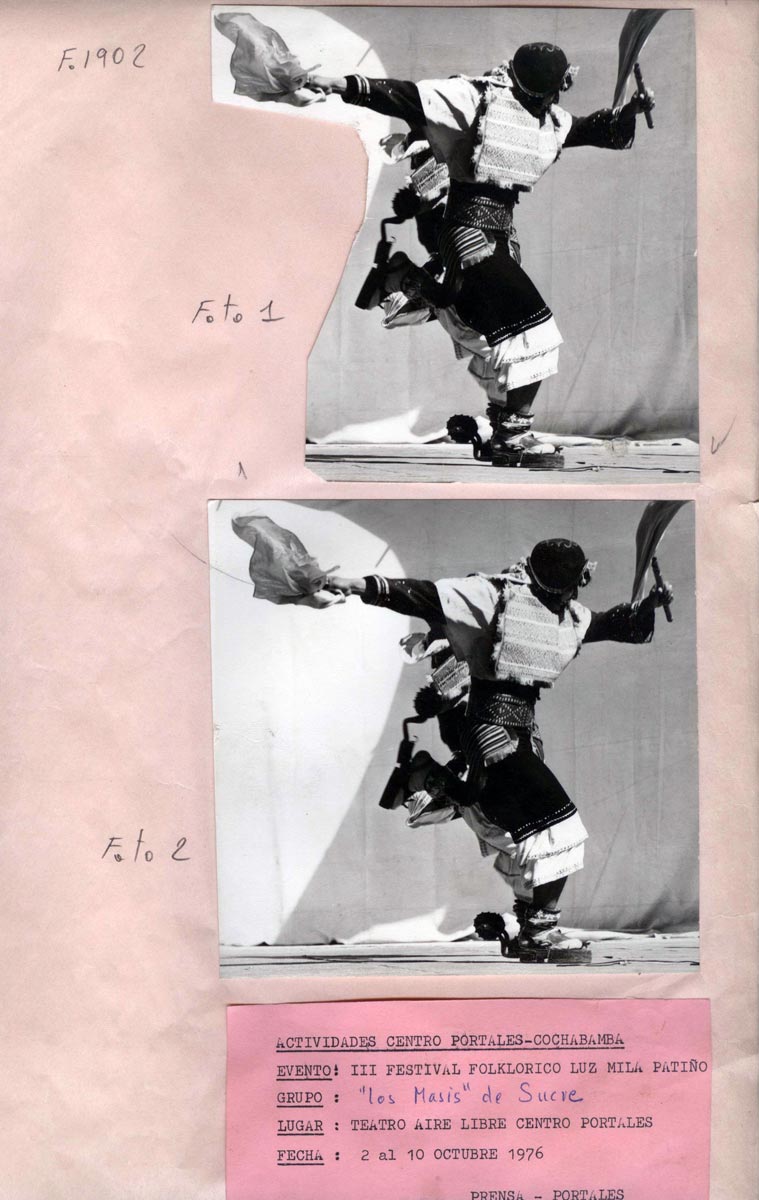

El único grupo folklórico-urbano que participó en representación del departamento de Chuquisaca, fueron “Los Masis”.

Este grupo, con profundo apego a la cultura Yampara, creó en Sucre el Centro Cultural Masis, rompiendo barreras culturales, asociando la música con la pedagogía popular ha permitido que jóvenes citadinos se adiestren en el oficio musical y que jóvenes del área rural de Chuquisaca puedan expresar su cultura en escenarios artísticos a nivel nacional e internacional.

En sus más de cincuenta años de trayectoria, Los Masis son el fruto de la perseverancia, la tenacidad, la constancia y la fe en su proyecto cultural que ha sabido adaptarse y evolucionar sin perder su esencia.

El proyecto cultural de Los Masis busca enlazar la investigación, interpretación y promoción de la música andina con la educación popular y la participación social.