IX y X FESTIVALES

SUR DEL PAÍS. CHAPACOS

TRADICIÓN CRIOLLA DEL CHACO

IX y X FESTIVALES

SUR DEL PAÍS. CHAPACOS

TRADICIÓN CRIOLLA DEL CHACO

IX FESTIVAL

SUR DEL PAÍS. CHAPACOS – TARIJA

En 1991 se hizo el 9 Festival Nacional Luz Mila Patiño dedicado a la música y el canto de los chapacos, evento celebrado del 12 al 15 de septiembre en los jardines del Parque Municipal Oscar Alfaro en la ciudad de Tarija.

Para la organización de este festival, primeramente, se efectuaron 30 mini festivales en diferentes sub-centrales campesinas de Tarija, posteriormente se realizó la fase de clasificación;

En la provincia Cercado; Camarrón, Sella, Tomatas Grande, Rosa, Santa Bárbara, Canchones, Alto España, Yesera, Jarcas, San Agustín Sur y San Andrés.

En la Provincia Arze; Limal, Huacanqui, Camacho, Tariquis, el Carmen, La Mamora, Pabellón y Orozas. Provincia Avilés; Copacabana, Yuchara, Tojo, Huayllajara, Atacama y Huariawana.

Para concluir, 6 festivales en las centrales provinciales reunieron a los mejores músicos de cada región. Los ganadores de cada festival fueron quienes participaron y representaron a sus comunidades y poblaciones en la IX edición del Festival Nacional Luz Mila Patiño.

Con el nombre étnico de “Chapacos” se hace referencia a poblaciones del departamento de Tarija que se consideran herederos de una tradición y cultura mestiza, gestada de manera conflictiva durante el período colonial. Los “Chapacos” son una población heterogénea de campesinos, castellano hablantes, que habitan un territorio ecológicamente diferenciado que abarca la puna y las cabeceras de valles secanos o de irrigación. Sin embargo, ellos constituyen, un grupo claramente diferenciado de “sus vecinos” habitantes tanto en las llanuras chaqueñas, al Este, como son los Guaraní-Chiriguano, los Weenhayek o los Tapiete, como en las serranías “andinas” del Oeste los quechuas.

La música “chapaca” actual es el resultado de un proceso de por lo menos cuatro factores que se han ido dando y que destacan históricamente:

- la tradición hispánica

- la tradición “andinas”

- la tradición “chaquense”, principalmente de grupos locales y,

- aquella proveniente de los invasores Guaraní – Chiriguanos.

De la influencia “andina” puede señalarse el calendario instrumental-musical que tiene una correspondencia con el calendario agro-climatológico y ritual. Así, el calendario instrumental y musical posee claramente tiempos diferenciados que delimitan temporalidades muy claras: una primera vinculada al “Periodo de lluvias” y, otra al “Periodo Seco”.

El Periodo de lluvias está caracterizado por el uso del erke y se vincula a la “rueda chapaca”. Abarca ritualmente desde la fiesta de Todos los Santos hasta el Carnaval. Esta música está dedicada a las deidades “andinas”, entre ellas la Pachamama y, tiene la función de atraer lluvia.

La “rueda chapaca” es una danza de hombres y mujeres que bailan entrelazados por las manos y al compás de un tocador de caja y erke. Es posible que este baile tenga una influencia Guaraní-Chiriguano devenido del Mbirae Guasu, antiguo baile en rueda -hoy desaparecido- y que se bailaba en los pueblos al finalizar la fiesta del Arete.

La Camacheña es otro instrumento vinculado al periodo de lluvias, interviene principalmente en la fiesta de Todos Santos, aunque puede comenzar a ejecutarse antes, especialmente desde San Juan, acompañado del sonar rítmico de la caja.

La caña, otro instrumento musical importante, se halla vinculada al Periodo seco y a las deidades cristianas “andinizadas”. La mayoría de los ejecutantes de la caña son “promesantes” y que ofrecen su música al Santo Patrón.

Este instrumento, una suerte de trompeta natural de grandes dimensiones, representa para el “chapaco” el símbolo de su identidad musical, siendo su uso ceremonial y religioso y, por lo tanto, temporal. Este se toca en la festividad de la Cruz (3 de mayo), en la fiesta de Santiago (25 de julio) aunque alcanza su esplendor en la fiesta de San Roque (septiembre), en la ciudad de Tarija, donde acuden cientos de cañeros campesinos que acompañan con sus toques a la imagen del santo patrón. Su uso llega en algunas oportunidades hasta la fiesta del Rosario (4 de octubre).

El baile característico de la fiesta de San Roque -la más importante en la ciudad de Tarija- es la de los “Chunchos Promesantes”. Esta danza se inicia la víspera del primer sábado de septiembre, cuando se anuncia la fiesta con cohetes y camaretas; sin embargo, el despliegue en toda su magnitud será al día siguiente. El segundo domingo de este mes se repite el mismo programa y, tras la visita a varios santuarios, “Los Chunchos Promesantes” despiden la fiesta cantando dentro del templo, la denominada “Despedida” o “Entierro”. El tercer domingo -llamado San Roquito- se festeja a un santo más pequeño en el barrio de La Pampa, perdiéndose poco a poco los festejos. Durante la procesión de la fiesta central, las parejas de danzantes forman una calle de dos filas, a ambos lados del santo, mientras van ejecutando varias figuras: “pasacalle sencillo”, “pasacalle doble”, “camba”, “caluyo” y “pantomima”.

El violín, por su parte, se vincula a la fiesta de la Pascua. Introducida por los padres franciscanos, tiene una funcionalidad religiosa vinculada al canto, aunque, paradójicamente, en la actualidad no participa de ningún ritual religioso y sirve para divertirse. En muchas zonas se ha convertido en un instrumento de “año redondo”.

La tonada es una composición musical que muda de acuerdo a la festividad, así las tonadas de Todos Santos o Carnaval tienen ritmos armoniosos más alegres y compases más cortos que las tonadas de La Pascua o de la Fiesta de La Cruz, que son algo lentas, acompasadas y melancólicas. Las tonadas del Año Nuevo chapaco son coplas llenas de ilusión por el tiempo que empezamos y sueños de un amor nuevo.

La “copla” es otra pieza cultural representativa de la música tarijeña. Se le da este nombre genérico debido a que se improvisan versos regidos sólo por la rima. Según las fiestas en las que se interpretan, los campesinos las clasifican en: coplas de Pascua, coplas de Carnaval, coplas de Cruz etc., y cada una de las coplas tiene atributos propios en su ejecución.

La copla marca y enfatiza micro-temporalidades dentro del calendario festivo-musical anual. Otra característica de la copla es el desafío cantado llamado “contrapunto”, en el cual los “copleros” van creando versos en alusión a su ocasional contrincante hasta lograr “vencerlo”.

X FESTIVAL

TRADICIÓN CRIOLLA DEL CHACO. TARIJA

Con el mismo espíritu de participación y siempre con el deseo de ir más allá de la simple presentación musical, el X Festival Nacional Luz Mila Patiño fue convocado bajo el nombre “Tradición del Chaco”.

El Chaco es un territorio muy amplio donde conviven tres diferentes grupos culturales (criollos, Guaraníes-Chiriguanos y los Matacos), por lo cual el festival se centró solamente en lo más representativo de la música y la cultura criolla.

La música criolla del Chaco se expresa sobre todo en las fiestas familiares, en la marcación del ganado y en las fiestas patronales. A reuniones de este tipo asistió el equipo responsable del Festival para recoger una amplia documentación. Estas visitas permitieron ilustrar el contexto cultural que servía de marco a la música y también seleccionar a los músicos que participaron del Festival. El X Festival Nacional Luz Mila Patiño se llevó a cabo en la localidad El Palmar el 17 y 18 de diciembre del año 1993 y se cerró con un encuentro musical en la ciudad de Yacuiba.

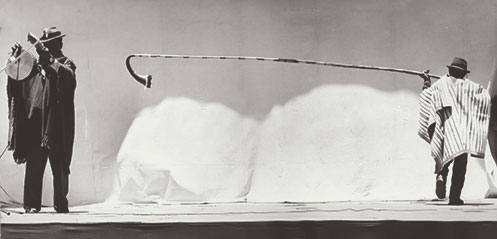

Dentro de la música criolla chaqueña, un ritmo muy popular y que ilustra situaciones de rivalidad o conquista amorosa es “El Contrapunto” una especie de duelo cantado. Este género se basa en la improvisación, se compone de elementos que caracterizan los temas del canto o la estrofa precedente, las cuales se suceden alternadamente. El canto es acompañado por “La Caja” pequeño instrumento de percusión con el que se marca el ritmo. El músico toca la caja con una sola mano, y con la otra, el erke o la camacheña. La caja es el único instrumento autorizado a las mujeres, lo que constituye una evocación precolonial andina.

“La Camacheña” es un instrumento particular de los chapacos, similar a una flauta elaborada de caña, de unos 30 – 35 centímetros, con cuatro orificios frontales. La Camacheña no cuenta con la tradicional boquilla de flauta, en su lugar hay una cisura semicircular acompañada por dos “aletas” cuidadosamente cortadas. Las aletas componen una particularidad única de este instrumento: el intérprete debe introducirlas en su boca para poder soplar. De ahí nacen melodías de cuatro tonos.

“El Erke” es uno de los instrumentos más característicos de la identidad Chapaca. Es una especie de pequeño clarinete con una lengüeta curva en el interior del tubo el cual está abierto en una punta y termina en un cuerno hueco que sirve de caja de resonancia, generalmente produce melodías de tres tonos, es el instrumento más utilizado para los bailes de las diversas festividades.