IV FESTIVAL

COMUNIDADES ANDINAS

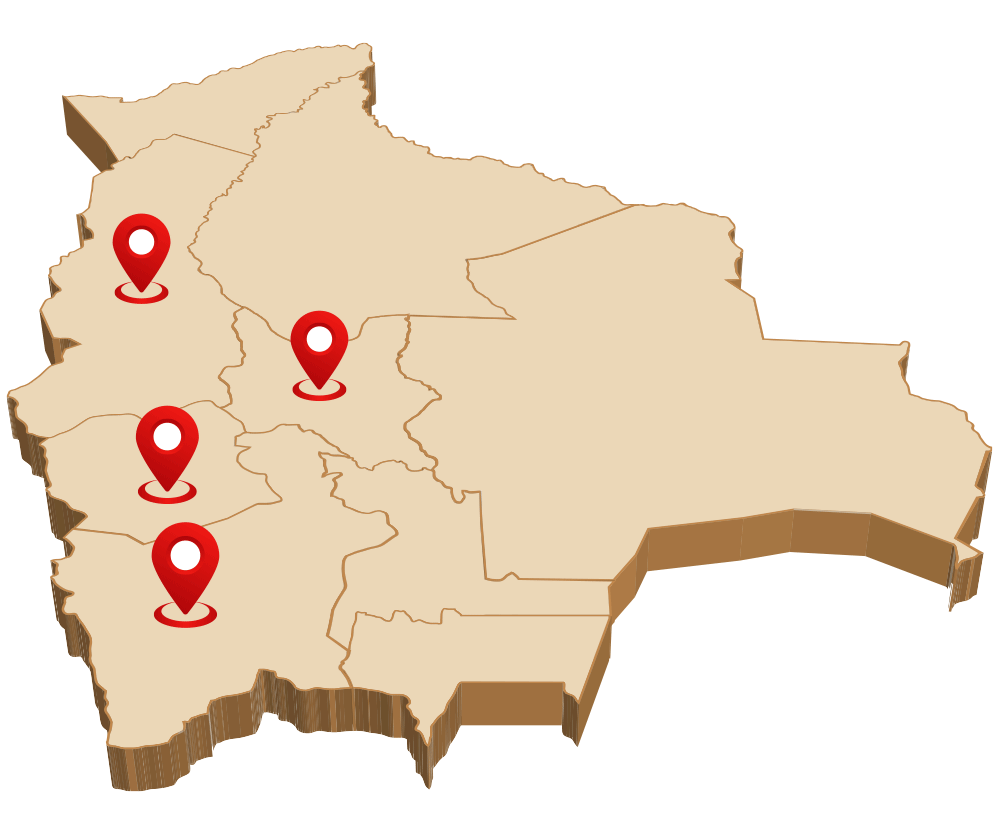

LA PAZ, ORURO, POTOSÍ, COCHABAMBA

IV FESTIVAL

COMUNIDADES ANDINAS

LA PAZ, ORURO, POTOSÍ, COCHABAMBA

IV FESTIVAL

En 1978 del 5 al 8 de octubre se realizó el IV Festival que estuvo centrado en la música y danzas de las comunidades andinas de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.

Al igual que en la edición precedente, también esta vez se buscó el apoyo de coordinadores regionales para establecer los contactos , convocar a las comunidades con sus músicos, bailarines y artesanos y organizar convenientemente los viajes de las delegaciones al Centro Simón I. Patiño en Cochabamba.

Como en 1976, los grupos elegidos para participar en esta IV Festival fueron seleccionados en festivales locales.

A este IV Festival se lo describió como un gran “tinku musical” y estuvo dividido en dos grandes actividades;

- El 7 y 8 de octubre música, danzas, ritmos, canciones y juegos de las comunidades rurales andinas se apropiaron de los jardines y del teatro al aire libre del Centro Simón I. Patiño. Fueron más de 250 participantes entre músicos y artesanos que interpretaron y expusieron sus habilidades. Los grupos de músicos interpretaron una gran variedad de instrumentos; La Paz con; julu julus, choquelas y lakitas, Oruro y Potosí con; julas julas, pinkillus, zompañas y sicuris y Cochabamba con; lichiwayus y tarkas. Todo este acontecimiento fue grabado y difundido después por la radio del Centro Sión I. Patiño.

- Una exposición de telares y tejidos de las zonas altiplánicas, acompañada de demostraciones de las técnicas de tejido. Esta exposición se la realizó desde el 5 de Octubre hasta la conclusión del Festival.

Este festival, marcó un cambio para los investigadores en relación con el Festival. Aparte del espectáculo al interior de las instalaciones del Palacio de Portales, la presencia de tropas de músicos y bailarines del área rural por las calles del centro de la ciudad de Cochabamba causó un sorprendente encuentro cultural, éste fue sin duda, otro gran logro del Festival.

Desde este Festival y hasta el VII, se contó con la presencia y dirección del etnólogo suizo Dr. Max Peter Baumann, quien le dio un gran impulso y fue relevante, especialmente en el campo científico, organizando una investigación seria y sistemática con la formación de uno de los centros de archivos etnomusicológicos más importantes del país: el Centro de Documentación para la Música Boliviana o CENDOC-MB. Un año después, en 1979, se grabó el primer disco, en formato Long Play (LP), el que daría inicio a uno de los productos más importantes del Festival, que es la grabación de la música.

Este LP fue presentado en la Primera Tribuna de Música Latinoamericana y del Caribe realizada del 23 al 26 de abril de 1979 en la Villa de Leiva, Colombia, donde ganó el primer premio en la categoría folklore.

En sus trece años de funcionamiento el CENDOC-MB, conservó uno de los repertorios más significativos y completos de América Latina y llegó a ser, sin lugar a dudas, el archivo más importante de música indígena del país. En 1991, cesaron sus actividades públicas.

El altiplano central, aunque no constituye en sí una macro unidad cultural, posee características comunes que pueden ser importantes en su descripción. Territorialmente, abarca la zona del lago Titicaca, la parte central del altiplano -cruzado por el eje lacustre del río Desaguadero y el lago Poopó, y se prolonga hacia el departamento de Potosí-. Este extenso espacio se halla ubicado en una altura que varía entre los 3.500 y los 4.000 m.s.n.m. Como pequeñas islas socioculturales existen grupos Uru (Irohito, Yanapata, Chipaya y Murato) cuyo hábitat corresponde al área de dominio lacustre y salar.

Al igual que en todo el espacio “andino” boliviano, las comunidades del altiplano poseen un calendario climático que diferencian dos períodos durante el año: Awti Pacha (el periodo seco) y Jallu Pacha (el periodo de lluvias). Este calendario natural ordena las actividades agrícolas, los eventos rituales y la ejecución de los instrumentos musicales.

Un primer rasgo que caracteriza este espacio es la inexistencia de instrumentos de cuerda del tipo de guitarrillas o charangos, salvo en un grupo no aymarófono: los Uru-Chipaya.

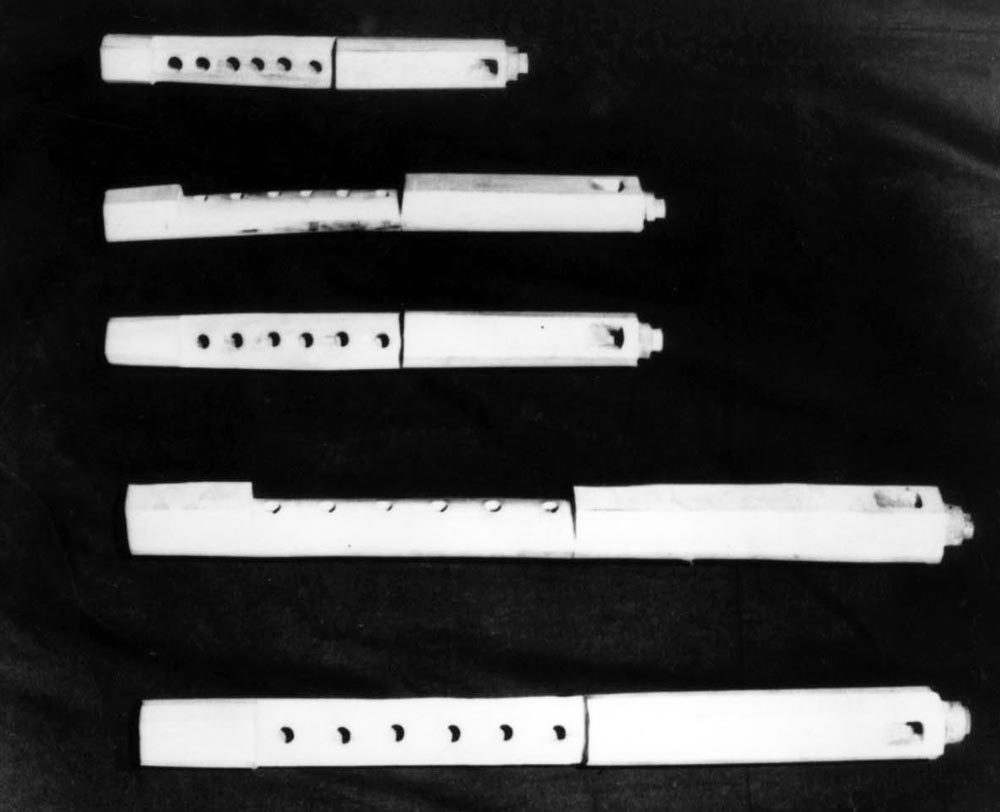

Por el contrario, abundan los aerófonos principalmente las “flautas de pan” tipo siku, los “quena” y las flautas de pico -tipo pinkillu, lichiwayus o tarka-.

Los instrumentos musicales de “pico” como los pinkillu (alma pinkillu, anata pinkillu, etc.), ejecutados en el período de Jallu Pacha, atraen la lluvia y evitan las heladas; otros, como la tarka (kurawara, ullara o salina) se cree que con su sonido ronco atraen el tiempo seco y evita las lluvias. Según Buechler (1980) en ciertas zonas durante el tiempo de Jallu Pacha y, según se lo requiera, se alterna el uso de los pinkillu y de las tarkas, a fin de tener lluvias o evitarlas.

Existe una gran variedad de pinkillus. Entre los más destacados podemos citar al pinkillu porteño (denominado también huaycheño), que aparece en “tropas” de dos tamaños diferentes: el tayka (48 cm) y el mala (30,5 cm). Este instrumento es usado en Puerto Acosta (La Paz), en las provincias Larecaja y Los Andes (La Paz) para atraer las lluvias y augurar buenas cosechas. El pinkillu comanche, que se usa en dos tamaños diferentes: el tayke (52) y el male (mala) (36 cm), acompañado con wankara o cajas. Es utilizado en la provincia Pacajes y en Caquiaviri (La Paz) durante el Carnaval, para cenizar y ch`allar a la papa a fin de lograr una buena cosecha.

El pinkillu pak’ochi es otra flauta interpretada en la provincia Omasuyos (La Paz) acompañado por wankara. El pinkillu taypi tama, una flauta vertical con cinco orificios anteriores y uno posterior, usada en dos tamaños: tayka (44,5 cm) y mala (22 cm), en “tropas” de 10 a 15 ejecutantes, acompañados con wankara. El ch’usu pinkillu (también conocido como kumu, charqueada o pinkillu curvo), es usado en el departamento de Oruro; en Potosí es conocido con el nombre de saripalka o rollano y, en La Paz, con el de charca. Es interpretado en grupos de dos o más personas pudiendo sobrepasar, como en la comunidad de Venta y Media (Oruro) los quince músicos. Es un instrumento muy difundido en todo el altiplano boliviano sobresaliendo su uso en las provincias de Poopó, Abaroa y Pantaleón Dalence en el departamento de Oruro, donde constituye uno de los instrumentos primarios.

Los sikus y otras “flautas de pan”, pertenecen al período de Awti Pacha. Su uso en el período de Jallu Pacha atraería las heladas, propias del Awti Pacha, malogrando las cosechas; cosa similar ocurriría si se usara los pinkillu en el periodo de Awti Pacha, cuando se necesitan heladas para la confección del chuño, pues atraería las lluvias malogrando este producto (Mamani Laruta 1991: 185).

Un pueblo altiplánico importante por su actividad musical es Italaque (Provincia Camacho, La Paz). En esta zona sobresale la ejecución de “tropas” de sikuri”. Italaque, que tienen una gran influencia en los ayllus de alrededor, y cuyo uso se sitúa en agosto, momento de transición entre los períodos de Awti Pacha y de Jallu Pacha. Con estos sikuri se ejecutan marchas (para entrar y salir del patio), saras (para caminar bailando por el camino), jaima (diana que se toca en el inicio de la fiesta y sirve como saludo y cuando hay regalos) y quchos (se toca en la puerta de la iglesia, es religiosa). También se ejecutan wayñus para bailar.

Otra flauta de pan destacada es la sikura, de doble hilera, con 17 tubos. Se lo ejecuta para alegrar las fiestas con su ritmo rápido y alegre y, durante las fiestas cívicas (6 de agosto, el Día del indio). Su área de expansión es tan amplia que abarca el altiplano paceño y orureño, alcanzando el norte de Potosí y la sierra Oeste de Cochabamba (Tapacarí y Ayopaya).

Otros instrumentos importantes son las quenas que aparecen en el periodo de la post-cosecha: quena quena, lichiwayu, choquela y paceños.